ビーズクッションにもダニがいる!正しい対策方法と日々のお手入れをご紹介

ビーズクッションはダニだらけ!?

さらりとした触り心地ともちっとした感触が人気のビーズクッション。

最近では、さまざまなメーカーからビーズクッションが販売されていますが、実は意外とダニが繁殖しやすいアイテムです。

ビーズクッションに潜むダニの数は、環境や大きさ、側生地の素材などによって変化しますが、少なくても数十匹、多い場合で

数百~数千匹は生息している可能性があります。

ビーズクッションは直接持ったり座ったりして、肌に触れる機会が多いので、ダニが大量発生していたらと思うと不安になりますよね。

ダニがたくさん繁殖したビーズクッションに触れると、思わぬ健康被害が出てしまうかもしれません。

くつろぐためにビーズクッションを買ったのに、ダニのせいでくつろげなくなくなるのはとても残念です。そんな事態にならないためにも、日頃からビーズクッションのダニ対策をすることをおすすめします。

ビーズクッションにダニが発生する原因

ビーズクッションにダニが繁殖する理由は、ダニが好む環境条件を満たしやすいからです。

では、ダニはどんな環境を好むのでしょうか? ビーズクッションにダニが繁殖する原因について詳しく解説します。

-

ビーズクッションの中身は高温多湿になりやすい

ダニが繁殖しやすいのは

20~30℃、湿度60%以上の環境

です。

体温が36℃前後の人間がビーズクッションでくつろぐことで、内部はダニにとって活動しやすい20~30℃ほどになります。

ビーズクッションに使われている発泡ビーズは、耐水性があるため湿気はこもりにくいですが、側生地の素材によっては、湿気を閉じ込めてしまう場合があります。また、発泡ビーズ以外にも綿を使っている場合はより湿気がこもりやすいです。

このように、ビーズクッションは高温多湿になりやすい環境なため、ダニが発生しやすくなっています。 -

皮脂や垢などダニの餌がたくさんある

ビーズクッションは直接肌に触れる機会が多いですよね。

そのため、知らないうちにフケや垢、皮脂、髪などがビーズクッションに付着しています。実はこの

フケや垢などはダニの大好物

です。

一見綺麗なビーズクッションでも、人の目に見えないだけでダニの餌がたくさん付いており、その餌を食べて繁殖することでダニが大量発生することがあります。

ビーズクッションのダニによる健康被害

ビーズクッションにダニが繁殖したら、肌や目のかゆみ、鼻水が出るなどさまざまな健康被害が現れます。

特に重いのがアレルギー症状です。

一度発症してしまうと、徹底的なダニ対策を余儀なくされるうえに、アレルギーケアが必要になります。できることなら、発症しないよう気をつけたいですよね。ここからは、ビーズクッションのダニによる健康被害について解説します。

-

よくある健康被害

- かゆみ・炎症・ミミズ腫れ

- くしゃみ、結膜炎などのアレルギー症状

かゆみ・炎症・ミミズ腫れ

家にいるダニはヒョウヒダニ(チリダニ)という、人を刺さないダニです。ヒョウヒダニだけならば、かゆみを感じることはありません。

しかし、ヒョウヒダニを餌にする

ツメダニが発生すると、皮膚の柔らかいところを刺してくる

ようになるので、強いかゆみを感じるようになります。さらに、刺されたところはポツポツと痕ができ、炎症やミミズ腫れなどが起きることも…。

ヒョウヒダニが大量発生すると、ツメダニが発生してしまうので、ヒョウヒダニを大量発生させないよう気をつけることが大切です。

くしゃみ、結膜炎などのアレルギー症状

ヒョウヒダニは人を刺しませんが、死骸や卵、糞をビーズクッション内部や表面に撒き散らします。

これらはアレルギーの原因となる

ダニアレルゲン

であり、ちょっとした衝撃でも細かくなって飛散します。舞い上がったダニアレルゲンを口から吸ってしまうと、体の内部や外側でさまざまなアレルギー症状を引き起こしかねません。

代表的な症状としては、気管支喘息や鼻炎、結膜炎などがあります。

また、皮膚に触れることでアトピー性皮膚炎を引き起こすこともあるので、ビーズクッションに残留するダニアレルゲンには注意が必要です。

簡単3ステップ!ビーズクッションのダニ対策

ビーズクッションのダニ対策は「退治」「除去」「予防」の3ステップで行います。

最初のステップが「退治」である理由は、生きているダニはビーズクッションの奥深くやカバーの繊維に引っかかって、なかなか除去できないからです。

そのため

ダニ対策は、ダニを死滅させることから始めた方が効率的

に進められます。

ダニは熱や乾燥に弱いので、まずは熱を与えながら湿気を飛ばして退治していきましょう。そして、残った死骸などのダニアレルゲンを除去し、再度発生しないように予防するという流れです。

各ステップでどのようなことを行えばよいのか、ビーズクッションにおすすめのダニ対策を解説します。

ただし、これから紹介する対策だけでは不十分です。他の対策も併せて実施することで、より効果的なダニ対策が期待できますので、ぜひご検討ください。

-

ビーズクッションのダニを死滅させる

ダニは体の8割が水分でできているため、

熱と乾燥に弱い

です。

50℃以上の熱を受けると30分ほどで死に至り、60℃以上になると即死します。

しかし、ビーズクッションは材料である発泡ビーズが熱に弱いため、ドライヤーや乾燥機などの高温に当てることはできません。

実際にコインランドリーの乾燥機やドライヤーを使ったら、中身が溶けてしまったという事例もあります。

では、ビーズクッションのダニを退治する場合はどうしたらよいのでしょうか? ビーズクッションならではのダニ退治についてご紹介します。まずは、暑い炎天下の日に天日干しを行いましょう。

ただし、普通に天日干しをしても50℃以上にはならないので、工夫が必要です。

例えば、日光を吸収する黒い袋に入れたり、車の中で干したりなど、なるべく温度が上がるような工夫をしましょう。

だいたい30~40分ほど干せば、全体に熱が行き渡るので、ダニをある程度退治できます。

しかし、この方法ではダニの死骸は完全に処理できないため、後の掃除が重要になります。発泡ビーズ自体は湿度に強いものの、綿を使っている場合や、ファブリック類は耐水性がなく湿気に弱いです。

そこでおすすめなのが、

ビーズクッションの中に除湿剤を入れたり、除湿機の近くで放置したりする

方法です。

除湿剤はクッションカバーの中に入れるものでも、ビーズと混ぜるタイプでもどちらでもOKです。ただし、ビーズと混ぜるタイプの場合は、ビーズクッションの感触が変わる可能性があるため、様子を見ながら使うとよいでしょう。

なお、この方法ではダニの死骸は完全に処理されないことがあり、また除湿剤や除湿機の使用には購入費用がかかるため、コストを考慮する必要があります。エアコンにはドライ(除湿)機能があるので、ドライにしているエアコンの近くにビーズクッションを放置するのもおすすめです。

ビーズクッションに乾いた風を当てて乾燥させ、

生きているダニの数を減らす

ことができます。

外に干すことが難しい場合は、エアコンのドライ機能でしっかりと乾燥させましょう。

ただし、この方法ではダニの死骸は完全に処理されないため、それがアレルギーの原因となる可能性があります。 -

死骸や糞などのアレルゲンを除去する

ビーズクッションに潜むダニを退治できたら、次は死骸や糞などのアレルゲンを取り除きます。

生きているダニは繊維などにしがみ付いて抵抗するのでなかなか取り除けませんが、ダニアレルゲンは簡単な方法で除去できるので、ぜひ参考にしてみてください。実はあまり知られていませんが、ビーズクッションは丸洗いできます。

なお、洗濯表示タグの洗濯マークにバツ印が付いていなければ洗濯機で洗っても問題ありませんが、

基本的には手洗いがおすすめ

です。

洗濯機の場合、強い力を加えて洗うため、摩擦や水圧によってカバーが破れてしまう可能性があります。その際に側生地まで破れてしまうと、中のビーズが大量に散らばり、洗濯機自体を故障させてしまう可能性もあります。

そのため、ビーズクッションはできるだけ手洗いしましょう。ビーズクッションの洗い方は以下の手順を参考にしてください。

ちなみに、側生地とカバーが別の場合は、カバーは洗濯機で洗っても問題ありません。

1.浴槽やバケツに30~40℃のぬるま湯を用意し、規定量の中性洗剤を混ぜる

2.ビーズクッションを沈めて、汚れを押し出すように洗う

3.ぬるま湯を入れ替えて、にごりがなくなるまでしっかりすすぐ

4.ぬるま湯から出したら、ぎゅっと圧力を加えて脱水する

5.最後に、ビーズクッションの形を整えて、風通しのよい場所でしっかり乾かす

ただし、生きているダニは繊維にしがみつくため、完全に除去するのは難しいことを覚えておきましょう。ダニアレルゲンは掃除機で吸い込むことができます。ただし、強い力で吸い込むと、側生地が破れて中身の発泡ビーズが出てきてしまう可能性があるので、ビーズクッションに掃除機をかけるときは、弱モードでゆっくり時間をかけて吸引してください。

なお、ビーズクッションによっては掃除機が使えない場合があるので、必ず事前確認を忘れないようにしましょう。

また、この方法ですべてのダニが除去されるわけではなく、吸引されずに生き残るダニが存在することも留意する必要があります。 -

ビーズクッションのダニ予防をする

ビーズクッションはあまり高温を当てられないため、ダニが繁殖しないように予防することが重要になってきます。

ダニ予防に有効なのが、とにかくダニが生きづらい環境を作ることです。また、ダニを寄せ付けない工夫をすることも、予防に繋がります。

ここからは、ビーズクッションにおすすめのダニ予防について解説します。ダニは乾燥を嫌うので、日差しの弱い晴れた日に天日干しをして湿気をなくすことで、ダニが繁殖しにくい環境を作ることができます。

ただし、ビーズクッションの中に入っているビーズは熱に弱いため、天日干しは月2回程度で、日差しの弱い午前中に、

裏表で各30~60分程度

を目安にするとよいでしょう。

なお、長時間の天日干しは、劣化の原因に繋がりかねないためおすすめできません。

また、ビーズクッションの中には直射日光を当てられない製品もあるので、必ず洗濯表示を確認してください。

普段のお手入れ方法

ビーズクッションはダニ対策が難しいものなので、普段からきちんとお手入れをして、清潔な状態を保つことが大切です。

お手入れを手間に感じる人もいるかもしれませんが、まずはカバーだけでもこまめに洗うように意識しましょう。

ビーズは湿度がこもりにくい素材を使っていますが、カバーは湿気を吸収しやすいうえに、皮脂や垢などダニの餌が付着しやすいです。できるだけ清潔な状態を保つよう心がけましょう。

その他にも、適度に扇風機の風を当てたり、部屋を換気したり、湿気がこもらないように対策することもおすすめです。

特に、ビーズ以外に綿も使っているビーズクッションの場合は、湿気がこもる可能性が高いので、こまめに乾燥させましょう。

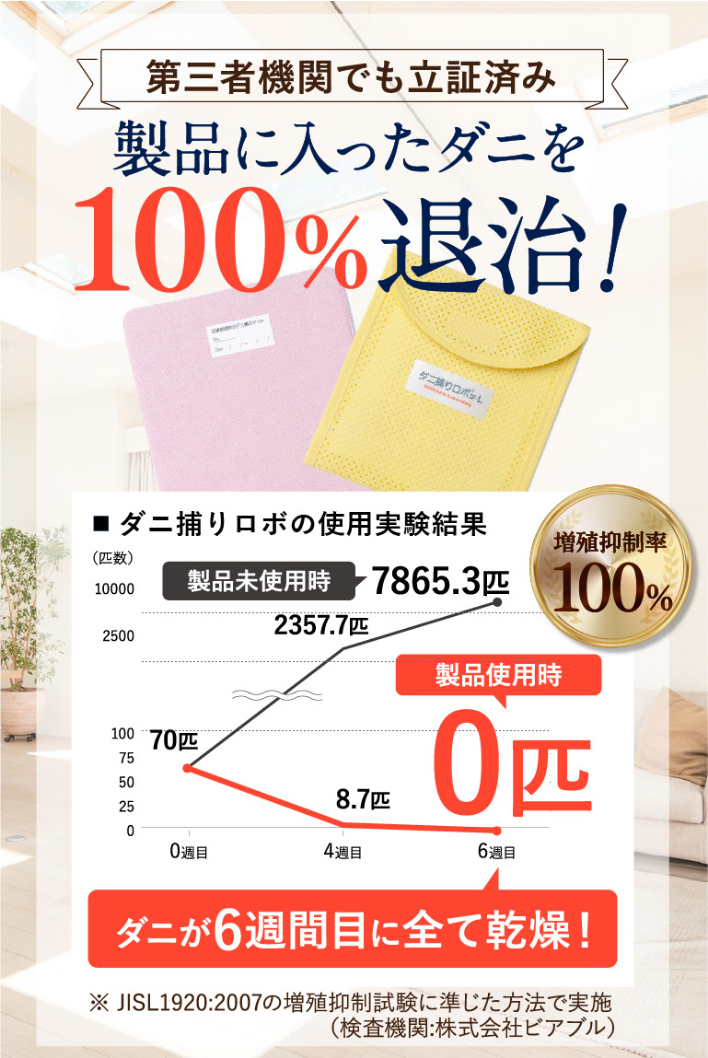

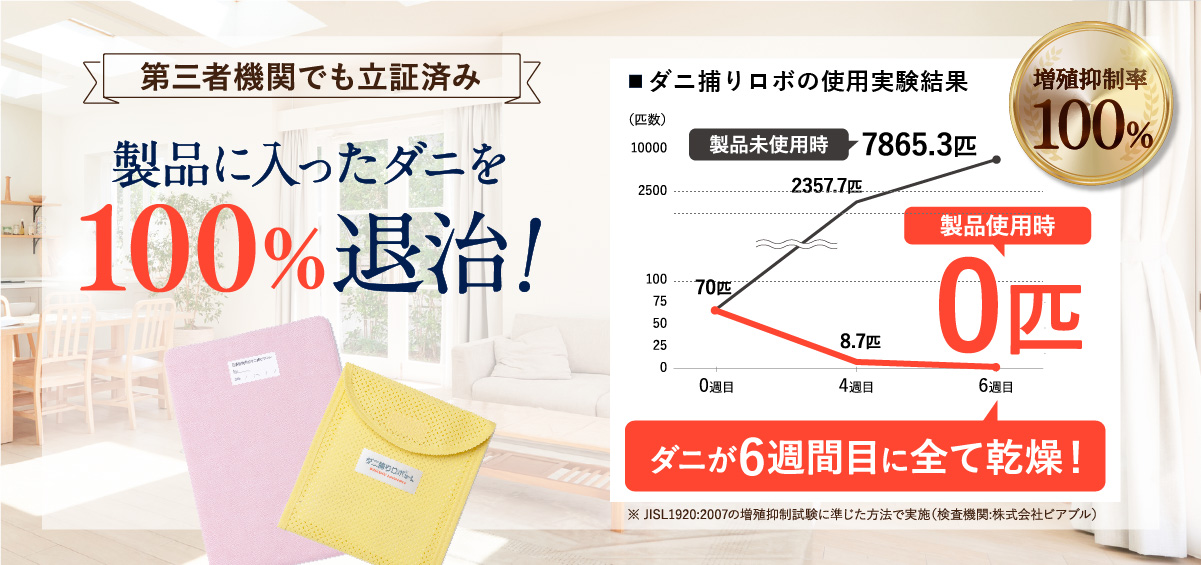

本格的なダニ対策ならビーズクッションに置くだけの

ダニ対策商品「ダニ捕りロボ・ダニ捕りマット」がおすすめ

普段からきちんとダニ対策を行えば、ダニによる健康被害のリスクを下げることができます。しかし、ビーズクッションだけにダニ対策をすればいいわけではありません。

ダニは家中のいろんなところに潜んでいます。ビーズクッション以外の場所もダニ対策が必要なので、なかなか手が回らないことも多いでしょう。

そこでおすすめなのが、

本格的なダニ対策ができる「ダニ捕りロボ」

です。

そもそもダニ捕りロボとはどのようなものなのか、おすすめポイントとともに解説します。

ビーズクッションでの「ダニ捕りロボ」の使い方

使い方

3ヶ月間、ビーズクッションにダニ捕りロボを置いておくだけ!

誘引マットにダニが集まります。

使用後は商品ごと、ゴミ袋に入れて燃えるごみとして処分してください。